La difficulté rencontrée pour assurer un apport énergétique sur l’ultra est, finalement, moins un problème d’énergie qu’un problème d’ultra. Vous nous suivez ?

JAMAIS EN PANNE D’ESSENCE :

La nature du mélange utilisé par le muscle, autrement dit les proportions respectives des glucides et des lipides, dépendent de l’intensité, de la durée de l’effort, et de la disponibilité des réserves. Pour illustrer ce dernier point, que vous rouliez vite ou lentement, vous devrez toujours, à un moment donné, passer quand même par la pompe. Ces trois éléments, durée, intensité et disponibilité constituent un cocktail différent sur chaque type d’effort. Sur ceux de moins de 30 mn, l’enjeu consiste à partir avec le plus de glycogène possible, à le dépenser au rythme le plus élevé qu’on puisse tenir, et à tenir coûte que coûte. Cela pose, au final, peu de problème énergétique majeur si on a correctement mangé avant. Sur le marathon, l’équation s’avère bien plus complexe.

L’allure optimale est telle qu’on doit trouver le compromis entre économiser son glycogène (pour ne pas le dilapider trop tôt et cogner le mur prématurément) et ne pas trop le faire durer, au risque de courir trop lentement. Il s’agit d’un véritable casse-tête, au point que les coureurs les plus aguerris, rompus à cette distance, redoutent toujours l’erreur d’allure qui leur ferait brûler leur précieux carburant. En partant trois à quatre secondes trop vite au km, on peut coincer 5 km trop tôt… et rater sa course. C’est pour cette raison que la ration des jours précédents, voire de la semaine située avant l’échéance, avec la pratique (toujours populaire) du régime dissocié scandinave, le dernier repas, la ration d’attente et le timing du ravitaillement sont étudiés avec autant de méticulosité par les « pros » de la distance. Malgré cela, l’échec se trouve souvent an rendez-vous.

Sur l’ultra, dès lors qu’on part pour plus de 6 heures d’effort, le risque de défaillance par « panne d’essence » devient très rare. Pourquoi ? A ces allures moins élevées, l’énergie provient en proportions plus importantes des lipides. De ce fait, la baisse des réserves de glycogène se montre plus lente, et la combustion des glucides apportés en cours d’activité, trop peu significative sur marathon, commence à jouer un rôle accru. Divers travaux ont montré que l’oxydation des glucides exogènes, qu’il s’agisse de glucose, de fructose, de saccharose ou de maltodextrines, n’excède pas 40 g/h. Chez un coureur de 70 kg avançant à 10 km/h, cela représente quand même près du quart de l’énergie utilisée par le muscle. Cela commence à faire… Il en dépense à peine un peu plus à partir de son glycogène, et plus de la moitié est tirée des graisses. Ainsi, tant que le trailer n’oublie pas de se ravitailler, le muscle conservera plus ou moins le même carburant du début à la fin, avec une allure théoriquement constante. Théoriquement…

Sur l’ultra, dès lors qu’on part pour plus de 6 heures d’effort, le risque de défaillance par « panne d’essence » devient très rare. Pourquoi ? A ces allures moins élevées, l’énergie provient en proportions plus importantes des lipides. De ce fait, la baisse des réserves de glycogène se montre plus lente, et la combustion des glucides apportés en cours d’activité, trop peu significative sur marathon, commence à jouer un rôle accru. Divers travaux ont montré que l’oxydation des glucides exogènes, qu’il s’agisse de glucose, de fructose, de saccharose ou de maltodextrines, n’excède pas 40 g/h. Chez un coureur de 70 kg avançant à 10 km/h, cela représente quand même près du quart de l’énergie utilisée par le muscle. Cela commence à faire… Il en dépense à peine un peu plus à partir de son glycogène, et plus de la moitié est tirée des graisses. Ainsi, tant que le trailer n’oublie pas de se ravitailler, le muscle conservera plus ou moins le même carburant du début à la fin, avec une allure théoriquement constante. Théoriquement…

MAIS UN MOTEUR QUI PEUT AVOIR DES RATÉS…

Le muscle n’est pas le seul organe à travailler sur une épreuve d’ultra, loin s’en faut. L’un des dangers auxquels le coureur se trouve exposé est celui de la déshydratation. Certes, évoluant moins vite que sur des distances plus courtes il produit moins de chaleur, et peut mieux gérer celle-ci en faisant appel à la thermorégulation. C’est ce qui le différencie par exemple d’un pistard qui, à l’occasion d’un 10.000 m, soit pour les meilleurs moins d’une demi-heure d’effort, peut subir un violent coup de chaud. Pourquoi ?

Dans ce cas, l’émission de sueur et les autres processus de refroidissement ne permettent pas de compenser la montée en température très rapide. Et même en buvant, le coureur n’y change rien… le moteur sera en surchauffe. Sur les épreuves d’ultra, le risque est moindre. A moins de passer plusieurs heures à courir, même lentement, en plein cagnard. Un bon refroidissement permet, pour chaque litre de sueur évaporé, de se débarrasser d’un peu moins de 600 calories. C’est une aubaine ! Mais ceci à deux conditions ; la première c’est de boire suffisamment pour maintenir la capacité à sueur. Quand on manque d’eau, évidemment on en perd moins et, par conséquent, on ne se refroidit plus. Sur ultra, le mal est insidieux.

La plupart des études pointent que si on perd plus de 2% de son poids corporel en eau, le risque de voir la thermorégulation déraper augmente. Quand on le sait, tout devient plus facile, nous direz-vous. Il suffit de se peser en tenue sèche avant puis après la séance (en ayant pris soin d’enfiler un T-shirt propre à son retour). Prenons un exemple ; considérons un coureur de 60 kg qui, ayant bu un litre et demi en trois heures (ce qui paraît correct), a perdu 1 kg. Il est en-deçà du seuil fatidique (2% de 60 kg équivalent à 1,2 kg). Il est donc tenté de penser qu’il a adopté une stratégie idoine. Or, il a tort. En effet, imaginons qu’à la même allure, en buvant toujours 500 ml par heure, il parte pour une sortie de 5 heures. Les données précédentes indiquent qu’il perdra 1 kg, divisé par 3 et multiplié par 5 (le nombre d’heures passées à courir et marcher). Cela donne 1,7 litres, déficit suffisant pour qu’il ne puisse plus tolérer le moindre liquide à partir de ce moment-là et aggrave, de ce fait, son cas. Dans ces conditions, sur un trail de 10 heures, les quatre dernières s’apparenteront à une grosse galère. La gestion de l’apport hydrique demande donc un savant usage de la calculette, et la réitération du calcul dans des conditions différentes d’effort.

La plupart des études pointent que si on perd plus de 2% de son poids corporel en eau, le risque de voir la thermorégulation déraper augmente. Quand on le sait, tout devient plus facile, nous direz-vous. Il suffit de se peser en tenue sèche avant puis après la séance (en ayant pris soin d’enfiler un T-shirt propre à son retour). Prenons un exemple ; considérons un coureur de 60 kg qui, ayant bu un litre et demi en trois heures (ce qui paraît correct), a perdu 1 kg. Il est en-deçà du seuil fatidique (2% de 60 kg équivalent à 1,2 kg). Il est donc tenté de penser qu’il a adopté une stratégie idoine. Or, il a tort. En effet, imaginons qu’à la même allure, en buvant toujours 500 ml par heure, il parte pour une sortie de 5 heures. Les données précédentes indiquent qu’il perdra 1 kg, divisé par 3 et multiplié par 5 (le nombre d’heures passées à courir et marcher). Cela donne 1,7 litres, déficit suffisant pour qu’il ne puisse plus tolérer le moindre liquide à partir de ce moment-là et aggrave, de ce fait, son cas. Dans ces conditions, sur un trail de 10 heures, les quatre dernières s’apparenteront à une grosse galère. La gestion de l’apport hydrique demande donc un savant usage de la calculette, et la réitération du calcul dans des conditions différentes d’effort.

Le second avatar possible est lié au port du camelbak qui, en course, est souvent plus lourd que lors des sessions d’entraînement. Où est le problème, nous demanderez-vous ? Il est lié au fait qu’il se trouve en contact étroit avec le dos, et que cela rende impossible l’évaporation de la sueur libérée à ce niveau-là. Cela faussera finalement le déroulement de la thermorégulation. On en arrive de ce fait à la conclusion suivante : il faut se doter d’une marge de manœuvre, et ne pas hésiter à s’entraîner à boire jusqu’à 700 ml de boisson par heure. Impossible, rétorquerez-vous. On n’arrive jamais à ingurgiter autant, l’inconfort qui s’ensuit étant trop important. Une étude parue en 2008 a battu en brèche cette croyance (*) ; au cours de cette expérience, les volontaires se sont soumis à la répétition de 6 efforts de 90 mn. Tous se déroulaient en laboratoire dans des conditions similaires. Lors du premier test, les coureurs pouvaient boire comme bon leur semblait, en piochant parmi les liquides mis à leur disposition.

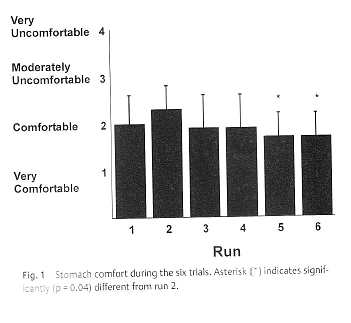

Les volumes ingérés étaient mesurés. Simultanément, les pertes hydriques et la température rectales étaient évaluées. Enfin, il leur était demandé de donner un score d’inconfort (sensation de lourdeur gastrique, remontées, etc…) à l’issue de chaque exercice. Lors des sessions suivantes, chacun d’eux devait avaler l’exacte quantité de boisson dont il avait besoin, à savoir la somme (eau bue) + (poids perdu), mesurée lors du premier test. En tout, ils firent six fois cet effort. L’équipe de Lambert releva que, lors des deux dernières tentatives, le score d’inconfort avait significativement chuté, alors que les coureurs devaient avaler un volume de liquide que, initialement, tous jugeaient excessif. Conclusion des auteurs : Boire à l’effort s’apprend. Cet apprentissage apparaît crucial, et doit s’entreprendre dès les premières sorties de la préparation.

Les volumes ingérés étaient mesurés. Simultanément, les pertes hydriques et la température rectales étaient évaluées. Enfin, il leur était demandé de donner un score d’inconfort (sensation de lourdeur gastrique, remontées, etc…) à l’issue de chaque exercice. Lors des sessions suivantes, chacun d’eux devait avaler l’exacte quantité de boisson dont il avait besoin, à savoir la somme (eau bue) + (poids perdu), mesurée lors du premier test. En tout, ils firent six fois cet effort. L’équipe de Lambert releva que, lors des deux dernières tentatives, le score d’inconfort avait significativement chuté, alors que les coureurs devaient avaler un volume de liquide que, initialement, tous jugeaient excessif. Conclusion des auteurs : Boire à l’effort s’apprend. Cet apprentissage apparaît crucial, et doit s’entreprendre dès les premières sorties de la préparation.

(*) : Lambert, Lang & Coll (2008) : Int.J.Sports Med., 29 : 878-82.

FIGURE 1 : Évolution du score d’inconfort au cours des sessions successive de 90 mn de course.

COULER OU SE NOYER ?

En buvant trop peu, les coureurs réfractaires et hydrophobes s’exposent immanquablement à la sentence : hyperthermie, pertes minérales, perturbations des pompes ioniques qui régissent l’équilibre des cellules. Bref, crampes, fatigue, perte de lucidité les guettent. A l’inverse ceux qui, soucieux de ne pas couler boivent trop, sans discernement, et surtout avalent des boissons trop pauvres en minéraux s’exposent au risque d’hyponatrémie (dilution excessive du plasma). Décrite initialement au milieu des années 80, cette anomalie avait été évoquée en France, pour la première fois, par Jean Michel Bader dans un article de « Science & Vie » (« les noyés de la terre ferme »). Beaucoup de scientifiques s’intéressant au monde de l’ultra, comme le Sud-Africain Tim Noakes ou le Belge Jacques Poortmans, ont à leur tour décrit la réalité de ce péril et ont fait passer le message : boire oui, mais boire salé. C’est cette antienne qui a peu à peu conduit au recul du Coca, autrefois très apprécié des « Hommes de Fer ». Sa pauvreté en sodium lui a été fatale, au même titre que son dosage excessif en sucre qui, par un phénomène d’osmose, aboutit aux effets inverses de ceux recherchés : Il déshydrate, et accessoirement provoque des diarrhées permettant de baliser les parcours les plus isolés…

Boire salé ou manger salé ? Rien n’est établi de manière académique dans le monde de l’ultra, et les physiologistes se trouvent bien en peine lorsqu’il s’agit de décrire le ravitaillement idéal sur du « très long ». Alors, solide ou liquide ? Solide sucré ou salé ? A partir de quand ? Le peu de recul dont on dispose, le manque d’études à notre disposition font la part belle à l’empirisme et à la débrouille. Avouons-le tout de go ; il n’existe pas de régler absolue, d’autant que, en la matière, deux autres organes ont leur mot à dire. Il s’agit des intestins et du cerveau. Lors d’efforts intenses, sur marathon et les distances inférieures, l’irrigation du muscle rend très difficile le déroulement de processus digestifs normaux. La compétition est rude, et la plupart des experts déconseillent les pâtes de fruits, quartiers d’orange ou barres de céréales, si tentants autour du 30ème km. Sur des efforts plus longs, et par conséquents moins intenses, le conflit circulatoire devient moins brutal, et avaler du solide peut s’envisager. Mais à deux conditions. La première c’est de les supporter. « C’est malin », me direz-vous.

Comment le savoir ? Tout simplement en testant certains solides lors de vos sorties. Pas tous ensemble, mais un jour l’un, un jour l’autre, si possible ceux dont l’organisateur de la course que vous préparez vous aura indiqué qu’ils figureront sur les tables. Et faites-le dès le début de vos sorties. Par exemple, si vous partez crapahuter trois heures, mangez dès les dix premières mn. Si deux heures plus tard vous avez des maux de ventre, c’est que l’aliment testé ne figurera pas sur la short list le jour « J ». Quand celle-ci est dressée, optez pour la prudence. Sur la base de l’apport énergétique liquide indispensable (ne serait-ce que parce qu’on peut le quantifier au plus juste…), ne prenez pas plus d’un solide toutes les 40 mn. Faites preuve d’une grande prudence avec les gels. S’ils délivrent 30 g de glucides, cela correspond à la quantité contenue dans 400 ml de boisson… prise d’un coup. Prévoyez donc de boire avant, et juste après. Sur ce coup-là, l’eau fera bien l’affaire. Une fois le gel délayé et l’estomac vidé, revenez aux boissons énergétiques. Si vous ne préparez pas votre stratégie à l’avance, vous risquez un effet retard qui vous laissera les jambes pliées et la culotte baissée, quelque part en marge du single track où défileront vos adversaires.

Et le cerveau, quel jeu joue-t-il ? A tout moment, en fonction du climat chimique qui le baigne (et propre à chacun de nous), il va vous envoyer des signaux de détresse, nous poussant à procéder à des choix parfois très curieux et irrationnels. Qui aurait prévu avaler du bouillon aux vermicelles en pleine nuit lors de sa première participation à l’UTMB ? Ces appels du pied de notre cerveau existent bel et bien. Dans l’un des tout premiers numéros de « Sport & Vie » nous avions évoqué les travaux d’un coureur de 100 km et diététicien, Gilles Dreux, qui avait écrit un mémoire où il détaillait les mœurs alimentaires de ses copains de galère. Chose curieuse, tous mentionnaient un important appétit pour les graisses, au terme de l’épreuve, les poussant à se ruer vers le pâté ou le saucisson comme un seul homme, alors même que, en temps normal, ils ne les calculaient même pas. Un tel appel du gras, également décrit par les navigateurs du Vendée Globe, lorsqu’ils racontent leurs longues nuits de veille à barrer, peut par contre jouer des tours aux coureurs d’ultra, s’ils y succombent en plein effort. Les trépidations de la course, les impacts des appuis en descente, vous feront sans doute regretter le morceau de pâté avalé après 12 heures d’effort.

Et le cerveau, quel jeu joue-t-il ? A tout moment, en fonction du climat chimique qui le baigne (et propre à chacun de nous), il va vous envoyer des signaux de détresse, nous poussant à procéder à des choix parfois très curieux et irrationnels. Qui aurait prévu avaler du bouillon aux vermicelles en pleine nuit lors de sa première participation à l’UTMB ? Ces appels du pied de notre cerveau existent bel et bien. Dans l’un des tout premiers numéros de « Sport & Vie » nous avions évoqué les travaux d’un coureur de 100 km et diététicien, Gilles Dreux, qui avait écrit un mémoire où il détaillait les mœurs alimentaires de ses copains de galère. Chose curieuse, tous mentionnaient un important appétit pour les graisses, au terme de l’épreuve, les poussant à se ruer vers le pâté ou le saucisson comme un seul homme, alors même que, en temps normal, ils ne les calculaient même pas. Un tel appel du gras, également décrit par les navigateurs du Vendée Globe, lorsqu’ils racontent leurs longues nuits de veille à barrer, peut par contre jouer des tours aux coureurs d’ultra, s’ils y succombent en plein effort. Les trépidations de la course, les impacts des appuis en descente, vous feront sans doute regretter le morceau de pâté avalé après 12 heures d’effort.

Pour tenter de circonscrire ces pulsions anarchiques, certains auteurs ont proposé d’utiliser, en alternance avec des boissons glucidiques usuelles, d’autres catégories qui contiendraient des acides aminés branchés. Leur présence aurait comme effet, ainsi que l’ont montré des travaux scandinaves au début des années 90, d’aider à maintenir l’équilibre des neurotransmetteurs et d’éviter que leurs « précurseurs » , (les acides aminés à partir desquels on élabore ces messagers), ne soient brûlés dans la cheminée musculaire, ce qui- évidemment- romprait le précieux équilibre au sein du cerveau. L’usage de ces produits reste pour l’instant marginal, sans doute parce que de telles préparations présentent, en dépit d’un retour très favorable de ceux qui les ont testées, un indéniable surcoût, rédhibitoire quand on habite les Hauts et qu’on prépare douze mois durant la « Diagonale des Fous ».

Solides, liquides, alternance, timing des prises, tous ces aspects s’envisagent longtemps à l’avance, au cours de séances permettant de simuler ce qui est envisageable (pour l’imprévu, rien n’est prévisible…). Ainsi, le jour de la course, plus rien ne doit être testé, innové, inventé… et les choix varieront d’un coureur à l’autre. Selon quels critères ? Son expérience, ses goûts, et plus encore ses intestins. « Pour courir sur cent km, écrivait Noakes dans « Lore of running », il faut des boyaux en parfait état de marche. Sans cela, même avec le meilleur entraînement possible, aucune chance de finir son premier ultra ». En 2014, cette sentence a toujours valeur de conclusion.

Denis Riché

Doctorat en nutrition humaine et

Spécialiste français de la micronutrition

SDPO-mag 16 rue Jean Cocteau 95350 Saint Brice sous Forêt Tél : 01 39 94 01 87

Site Internet : www.sdpo.com Email : sdpo@sdpo.com